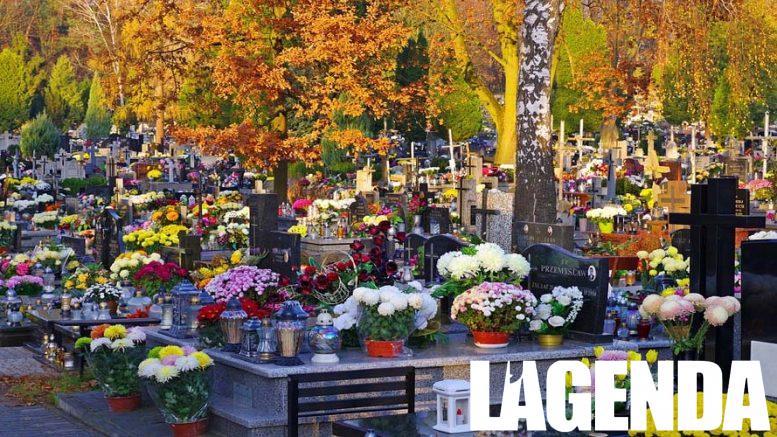

La ricorrenza di Ognissanti e la Commemorazione dei defunti: due giornate di preghiera e tradizioni secolari. Il primo novembre la Chiesa Cattolica celebra la festività di Ognissanti ed il giorno seguente commemora tutti i defunti. Queste due ricorrenze, intrise di tradizioni spesso legate al mondo contadino, stanno purtroppo perdendo importanza, specialmente tra i più giovani. Essi la notte del 31 ottobre celebrano la festa di Halloween. Si tratta di una ricorrenza di origine celtica, molto diffusa nel mondo anglosassone e recentemente anche in Italia. E’ giusto celebrare Halloween, senza dimenticarsi però di ricordare il vero significato dei primi due giorni di novembre. La notte del 31 ottobre festeggiamo quindi con zucche, dolcetti e scherzetti, ma il giorno seguente andiamo al cimitero e perpetuiamo le nostre tradizioni.

LE ORIGINI DELLA FESTA DI OGNISSANTI

Le prime celebrazioni di Ognissanti si sono tenute ad Antiochia nei primi secoli dopo la morte di Gesù Cristo. La data della festa cadeva la prima domenica successiva alla Pentecoste, cosa che accade ancora oggi nelle Chiese orientali. In occidente, nello stesso periodo, si celebrava l’anniversario della trasformazione del Pantheon in una chiesa dedicata alla Vergine ed a tutti i martiri, avvenuta il 13 maggio 609 per volere di Papa Bonifacio IV. La data del primo novembre è stata scelta da Papa Gregorio IV nell’835 d.C. Esso ha chiesto al Re franco Luigi il Pio di ufficializzare questa celebrazione come festa di precetto e fissare la sua data il primo di novembre di ogni anno. Questa celebrazione ne ha sostituite due pagane. Quella romana in onore di Pomona, dea dei frutti e dei giardini, durante la quale si ringraziava la terra per i doni ricevuti e si offrivano alla divinità frutti per propiziare la fertilità futura. Nella notte tra il 31 ottobre ed il primo novembre i celti celebravano invece Samhain, che rappresentava il loro capodanno. Da questa festa ha avuto origine Halloween. I celti credevano che in questa notte i morti sarebbero tornati nei luoghi che frequentavano mentre erano in vita. Quando Cesare ha conquistato la Gallia, la tradizione celtica e quella romana si sono integrate e nella notte tra il 31 ottobre ed il primo novembre, è stata istituita Nos-galan-gaef: la notte delle calende d’inverno, momento di contatto tra mondo dei vivi e quello dei morti.

LE ORIGINI DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Un antico rito bizantino celebrava tutti i morti tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Nel 998 d.C. con la Riforma cluniacense, l’abate benedettino Sant’Odilone ha stabilito che le campane dell’Abbazia di Cluny venissero fatte suonare con rintocchi funebri dopo i vespri del primo novembre per ricordare i defunti. La celebrazione è stata in seguito estesa a tutta la Chiesa cattolica ed è divenuta popolare a partire dal XIV secolo. Da allora ogni anno il 2 novembre vengono ricordati i morti e ci si reca nei cimiteri per ricordare i propri cari scomparsi. Come per Ognissanti, la data è stata scelta in modo da rendere meno pagana l’usanza celtica di festeggiare il ritorno dei defunti dall’oltretomba.

LE TRADIZIONI NEL NORD ITALIA

In Italia Ognissanti e la Commemorazione dei defunti sono due giornate ricche di tradizioni. In Valle d’Aosta nella notte tra l’1 e il 2 novembre si veglia davanti al fuoco, lasciando sulla tavola le pietanze per i morti, credendo che questi ultimi tornino a visitare i vivi.

Nelle campagne piemontesi per tradizione le case venivano lasciate vuote dopo cena per far sì che i defunti potessero visitarle. Solo al suono della campana, simbolo di riconciliazione tra vivi e morti, era possibile rientrare nelle proprie abitazioni. Oppure si lasciava per cena un posto in più a tavola riservato ai trapassati, che sarebbero tornati a far visita. In Lombardia nella notte tra 1 e 2 novembre viene lasciato un vaso d’acqua nella cucina di casa affinché i defunti possano dissetarsi, mentre in Friuli era comune lasciare un lume acceso, un secchio d’acqua e un po’ di pane. In Trentino Alto Adige si suonano le campane delle chiese per richiamare le anime dei trapassati. A loro disposizione viene lasciata, nelle corti e nelle abitazioni, una tavola imbandita con ogni genere di leccornia. In Liguria i bambini andavano di casa in casa per ricevere il ben dei morti: fave secche e castagne bollite.

Un’antica usanza dell’Emilia Romagna era la carità di murt, ossia l’abitudine dei poveri di recarsi di casa in casa per chiedere cibo per i defunti. In provincia di Massa Carrara ai bambini viene regalata la sfilza, una collana fatta di castagne lesse e noci da indossare alla festa del Bèn d’i morti.

LE TRADIZIONI NEL SUD

In Calabria, a Serra San Bruno, vi è l’usanza del coccalu di muorto. I ragazzini intagliano e modellano le zucche, riproducendo su di esse un teschio e girando per le vie del paese con in mano le loro macabre creazioni, chiedono: “Me lo pagate il teschio?”. In Abruzzo era tradizione scavare e intagliare le zucche e porvi poi una candela all’interno per utilizzarle come lanterne. Si lasciavano tanti lumini accesi alla finestra quante erano le anime care. In Basilicata, a Matera, si crede che il primo novembre i morti scendano in città dalle colline del cimitero, tenendo un cero acceso nella mano destra. In Puglia la sera del primo novembre si imbandisce la tavola con pane, acqua e vino affinché i defunti, che si fermeranno in visita sino a Natale o all’Epifania, possano ristorarsi. Nei quartieri popolari della Campania si usava andare in giro con una cassetta di cartone a forma di bara: “U tavutiello”, gridando: “Fammi del bene per i morti: in questo grembiule che ci porti? Uva passa e fichi secchi porti e fammi del bene per i morti”. In alcune zone del Centro secondo la tradizione, il due novembre, chi possedeva una cantina offriva un bicchiere di vino e si cucivano delle grandi tasche sulla parte anteriore dei vestiti dei bambini orfani perché ognuno potesse metterci qualcosa in offerta, cibo o denaro.

NELLE ISOLE

In Sicilia il 2 novembre se i più piccoli sono stati buoni, ricevono dai morti dei doni che trovano la mattina sotto il letto. Si tratta di giochi ma soprattutto di dolci, come bambole di zucchero e i dolci di Martorana, fatti con la pasta di mandorle. In Sardegna i bambini, girando di casa in casa, chiedono una piccola offerta per il bene delle anime: oggi ricevono caramelle e cioccolata, mentre un tempo, principalmente pane casereccio, frutta secca e frutta di stagione. Dopo la visita al cimitero e la Messa, si tornava tutti insieme a casa a cenare. A fine pasto non si sparecchiava, lasciando tutto intatto per i defunti e gli spiriti che avrebbero visitato la casa durante la notte.

DUE GIORNATE RICCHE DI PRELIBATEZZE GASTRONOMICHE

Il primo ed il due novembre in ogni parte d’Italia vengono preparate molte prelibatezze gastronomiche: dal pan dei morti lombardo, alla frutta di Martorana siciliana, dalle ossa da mordere piemontesi, fino agli stinchetti dei morti umbri. Nelle campagne romane si preparano le fave dei morti, dolci fatti con farina di mandorle tritate, albume d’uovo, pinoli, zucchero e buccia di limone grattugiata. In Trentino si preparano i cavalli dei morti, pagnotte dolci a forma di cavallo che sono un riferimento alla Dea Epona, protettrice dei cavalli. Essa accompagnava i defunti nell’oltretomba. A Napoli si prepara, “o morticiello”, un torrone morbido al cioccolato, crema di caffè o gianduia, riempito di nocciole e glassato al cioccolato. Infine in Puglia il dolce tipico è il grano dei morti. I chicchi vengono impreziositi con canditi e uva bianca, chicchi di melograno, noci, vincotto e cioccolato.

LE TRADIZIONI IN EUROPA E NEL MONDO

In Messico le celebrazioni iniziano il 18 ottobre e la popolazione, credendo che i defunti tornino a far visita ai parenti, prepara altari con le loro immagini e dell’incenso bruciato. Le città sono addobbate con fiori e vengono organizzate feste con canti, banchetti e racconti sulla vita dei morti.

Nella Repubblica di Mauritius sulle tombe viene portato il piatto preferito del defunto, consumato in compagnia dei parenti ed accompagnato da un sorso di rum. Nelle Filippine invece è usanza pranzare al cimitero in compagnia di amici e parenti.

In Austria ed in Baviera i padrini danno ai loro figliocci la treccia di Ognissanti. Si tratta di una pasta lievitata intrecciata, fatta con farina, uova, lievito, burro, uva passa, latte e sale. In Portogallo i bambini vanno di porta in porta, ricevendo dolci e caramelle.

PERCHE’ IL CRISANTEMO E’ IL FIORE DEI DEFUNTI

In molte parti del mondo il crisantemo è il fiore dei festeggiamenti. Viene regalato in occasione di matrimoni, comunioni e compleanni. In Giappone è l’emblema nazionale e il trono imperiale viene chiamato “trono del crisantemo”. Nel Regno Unito lo si regala per celebrare una nascita, in Australia è il fiore donato per la festa della mamma, mentre negli Stati Uniti simboleggia la gioia e la positività. In gran parte del nord Europa si usa regalare crisantemi al posto delle rose. In Italia, Francia e Belgio è associato alla Commemorazione dei defunti per il semplice fatto che fiorisce proprio in questo periodo.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti alla nostra pagina Facebook L’Agenda News: clicca “Mi Piace” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia! Segui e metti mi piace al canale YouTube L’Agenda News.